“锄头打死2人判死缓”,这标题够劲爆吧? 但别急着划走,这可不是什么“土味”段子,而是一起真实发生的悲剧。最近,这起案件在网络上引发了热议,网友们纷纷表示:“这剧情,比电视剧还狗血!”今天,我们就来聊聊这起案件背后的故事,看看法律与人性是如何在这场“土味”悲剧中较量的。

一、案件回顾:一场“锄头”引发的血案

案件背景

2025年,某地发生了一起震惊全国的“锄头打死2人”案件。据官方统计数据显示,这起案件的发生地是一个典型的农村地区,案件起因于一场土地纠纷。当事人双方因土地界限问题发生争执,最终演变成了一场悲剧。

案件经过

据目击者称,当时双方争执不下,情绪激动。其中一方突然拿起身边的锄头,向对方猛击,导致两人当场死亡。案件发生后,警方迅速介入,将犯罪嫌疑人抓获。

案件判决

经过法院审理,犯罪嫌疑人因故意杀人罪被判处死刑,缓期两年执行。这一判决引发了社会各界的广泛讨论,有人认为判决过轻,有人则认为这是法律与人性的平衡。

二、法律解读:死缓判决背后的法律逻辑

死缓的法律依据

根据我国《刑法》规定,故意杀人罪的最高刑罚为死刑。但在具体案件中,法院会根据犯罪情节、社会危害性等因素,酌情判处死缓。死缓并非免死金牌,而是给犯罪嫌疑人一个改过自新的机会。

判决的争议点

“锄头打死2人判死缓”,这一判决引发了不小的争议。有人认为,犯罪手段残忍,社会影响恶劣,应当判处死刑立即执行。但也有人认为,犯罪嫌疑人在案发后主动投案,认罪态度良好,且案件起因于土地纠纷,判处死缓是法律与人性的平衡。

法律与人性的较量

在这起案件中,法律与人性展开了激烈的较量。法律追求的是公正与秩序,而人性则更注重情感与理解。死缓判决,正是法律在追求公正的同时,兼顾了人性的体现。

三、社会反思:从“锄头”看农村土地纠纷

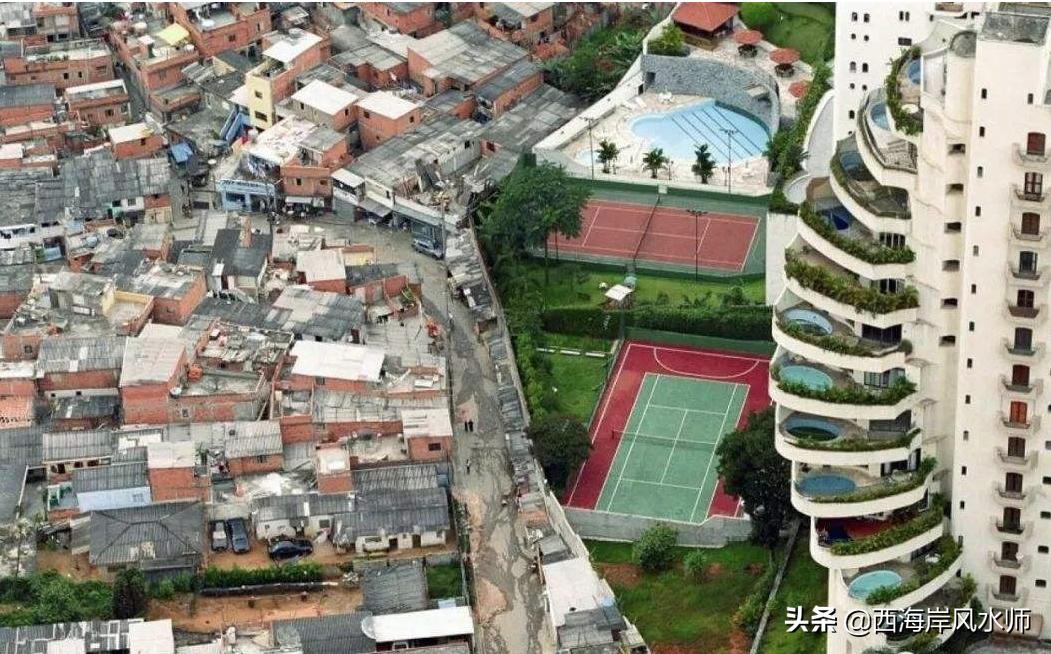

农村土地纠纷的现状

据2025年《中国农村土地纠纷调查报告》显示,农村土地纠纷案件呈上升趋势,其中因土地界限问题引发的纠纷占比最高。这些纠纷往往因小事而起,却可能酿成大祸。

如何避免悲剧重演

“锄头打死2人判死缓”,这起案件给我们敲响了警钟。如何避免类似的悲剧重演?首先,政府应加强农村土地管理,明确土地界限,减少纠纷的发生。其次,村民应增强法律意识,通过合法途径解决纠纷,避免暴力冲突。

社会各界的责任

这起案件不仅仅是法律问题,更是社会问题。社会各界应共同努力,推动农村法治建设,提高村民的法律意识,减少类似悲剧的发生。

常见问题

html

“锄头打死2人判死缓”案件的判决依据是什么?根据我国《刑法》规定,故意杀人罪的最高刑罚为死刑。但在具体案件中,法院会根据犯罪情节、社会危害性等因素,酌情判处死缓。

死缓判决是否意味着犯罪嫌疑人不会被执行死刑?死缓并非免死金牌,而是给犯罪嫌疑人一个改过自新的机会。如果在缓刑期间表现良好,可以减为无期徒刑;如果表现恶劣,仍可能被执行死刑。

这起案件的社会影响如何?这起案件引发了社会各界的广泛讨论,有人认为判决过轻,有人则认为这是法律与人性的平衡。

如何避免类似的悲剧重演?政府应加强农村土地管理,明确土地界限,减少纠纷的发生。村民应增强法律意识,通过合法途径解决纠纷,避免暴力冲突。

这起案件对农村法治建设有何启示?这起案件提醒我们,农村法治建设任重道远。社会各界应共同努力,推动农村法治建设,提高村民的法律意识,减少类似悲剧的发生。

“锄头打死2人判死缓”,这起案件不仅仅是一起法律案件,更是一面镜子,照出了农村土地纠纷的现状,也照出了法律与人性的较量。希望通过这起案件,我们能从中吸取教训,推动农村法治建设,减少类似悲剧的发生。

转载请注明来自河北装饰头条,本文标题:《锄头打死2人判死缓一场“土味”悲剧背后的法律与人性的较量》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号